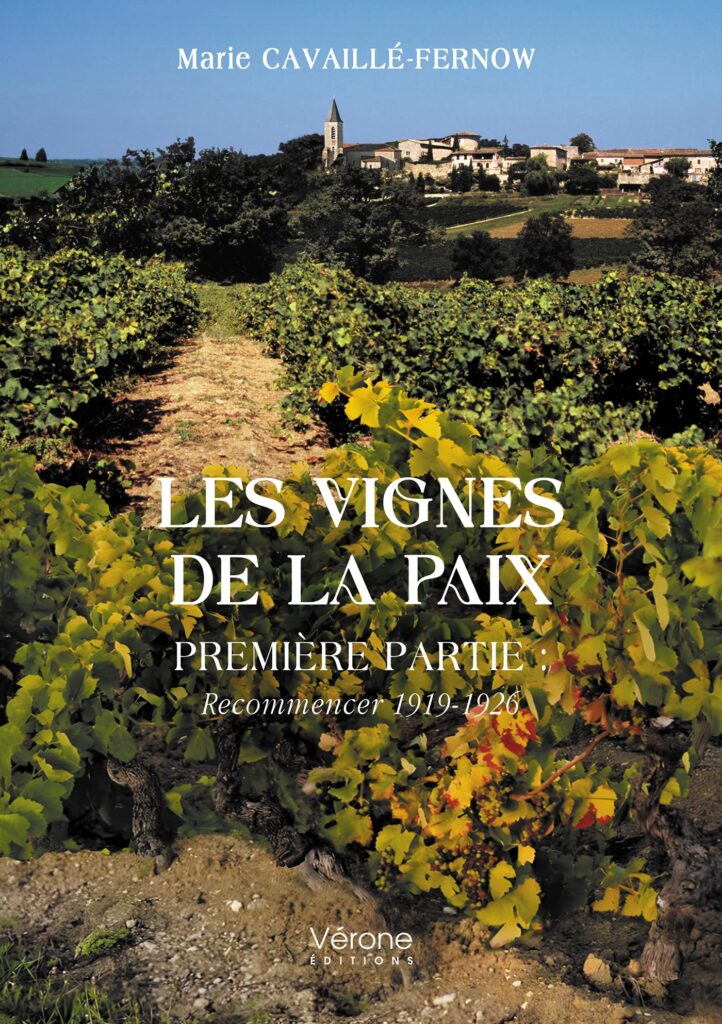

Marie Cavaillé-Fernow

Marie Cavaillé Fernow

Découvrir la dernière interview de l’auteure

Commandez en ligne le premier volume de la trilogie

la saga

des vignerons français

1919. Dans un vignoble du sud-ouest de la France, Jean-Baptiste Laumière et Paul Marzac deviennent viticulteurs, l’un par vocation, l’autre par nécessité. Ils replantent les vignes abîmées pendant les années de conflit et se plient à la dureté de leurs tâches. Ils luttent contre le souvenir obsédant d’un monde perdu et nourrissent l’espoir d’une vie nouvelle. Ils opposent à un après-guerre d’abord meurtri et lent une ambition commune : améliorer la qualité de leurs vins. Tous deux ouvrent une voie entre traditions et modernité, individualisme et luttes collectives. Peu à peu, ils élèvent leur condition de paysans à celle d’hommes de leur temps, témoignant par l’universalité de leurs pensées et de leurs actes pour tous les vignerons français. Avec familles, voisins, habitants du village viticole de Roumanens et acteurs du vignoble de Gaillac, ils nous invitent à devenir ceux qu’ils ont été.

tours

Le premier, Jean-Baptiste est un survivant de la première guerre mondiale, le second, Paul est le dernier d'une fratrie dont les aînés ne sont pas revenu du front. Les deux vont s'associer et racheter un terrain viticole afin d'en faire leur métiers.

Le roman nous raconte leur parcours de viticulteurs dans la France d'après guerre où des moments de vie important ont lieu et où, nous lecteurs, pouvons découvrir le milieu du vin à sa création.

Rien de technique, je vous rassure ☺ Bref, on est transporté dans cette période particulière avec des messages d'espoir, une vraie carte postale d'une autre époque.

vos

retours

extraits

Tu es vivant Laumière, la guerre est finie. Arrêter les divagations, arrêter ça, abandonner le chaos une bonne fois pour toutes, laisser la dévastation. Quitter la Champagne, sa glaise épaisse qui suce la voiture-caisson jusqu’aux moyeux, aspire les sabots et les brodequins, double les molletières d’une gangue durcie, lèche les jarrets, les genoux et les cuisses, éclabousse jusqu’au garrot, monte sur les pans de la capote, plaque sur le poitrail un bouclier épais, accroche dans le dos une carapace lourde, te recouvre, dévore les chevaux. Laisser la Champagne boueuse. Se laver de la guerre. Les chevaux piaffaient, à croire qu’ils avaient compris en apercevant le ruisseau. Ils arrivaient en cantonnement à Bouy, descendaient des batteries qu’il avait fallu ravitailler sept jours et huit nuits durant. Tout avait été troué, scié, broyé par les milliers de canons qui tiraient sans discontinuer, un pilonnage qui n’avait pas faibli un seul instant, un déluge continu. Les Boches avaient reçu quelque chose, il ne devait pas en rester autant. La pluie avait commencé à tomber dès le deuxième jour. Le terrain n’était plus qu’une mer de boue gluante dans laquelle les obus tombaient maintenant sans exploser. Ils s’enfonçaient partout, les hommes et les chevaux aussi. Un capitaine avait même failli y passer, sauvé in extremis par trois soldats qui l’avaient sorti de ce naufrage en lui lançant une corde qu’il avait nouée sous les bras. Ils l’avaient tiré ensuite comme un tronc d’arbre venant s’échouer sur le bord de la route, jurant parce que la boue avait gardé une de ses bottes. Il avait fini par rire avec les soldats car tous les quatre ressemblaient à des statues de glaise, des épouvantails avec des yeux vivants et des moustaches fichées en travers du visage, pinceaux raidis par une terre pâteuse comme un onguent. Les chevaux piaffaient. Des sabots aux oreilles, la boue leur faisait un second pelage, une robe collante, par endroits durcie, craquelée puis recouverte à nouveau, par endroits dégoulinant encore, une boue qui puait aussi. Il y en avait trente-huit. Les conducteurs et les servants les avaient rassemblés sur les bords de la Mouge, un ruisseau gonflé par les pluies de mai, large de deux mètres à peine. Delorme avait testé la profondeur, s’y enfonçant jusqu’à la ceinture avant de s’écarter, de s’accrocher à des arbrisseaux sur la berge devant les premiers chevaux qui bondissaient déjà, se bousculant comme des enfants lâchés soudain dans la cour de récréation. Ça hennissait de partout, ça éclaboussait, ça trottait, se roulait dans l’eau, ruait à droite, sautait à gauche, ça buvait à longs traits. L’eau de la Mouge se teintait de sale, roulait de mini vagues entre ses berges, moussait de cette crasse qu’elle décollait par pans entiers en lançant des paquets d’eau sur le poitrail des chevaux, usait les plaques de boue sur leur croupe en recommençant un même lessivage qui aspergeait les bêtes. La Mouge les délivrait de leur armure pesante, se chargeait de toute cette saleté, tentait de la charrier plus loin. On aurait dit que les chevaux riaient. À coup sûr, ils jouaient dans l’eau, y plongeaient leurs têtes, soufflaient des gerbes d’eau devant leurs naseaux, secouaient leur échine, laissant peu à peu apparaître leur robe oubliée. Argentin n’était pas en reste. Jean-Baptiste reconnaissait sa belle couleur grise au milieu de ces fanfarons plus bruyants qu’un cirque. Des femmes et des enfants s’étaient joints aux soldats. Tous regardaient les chevaux heureux, on avait envie d’applaudir. Le ruisseau de Bouy, mai 1917.

Il n’en revient toujours pas d’être là. Il en va ainsi depuis la fin octobre… Il reste ébahi face à ce temps déjà considérable et néanmoins disparu à une vitesse telle qu’il prend des allures de mirage et rend vite incertaine une vérité indéniable. D’où vient ce sentiment d’un temps accéléré, dilapidé comme en un clin d’œil depuis son retour ? Du lever au coucher, les journées, d’une facilité déconcertante, lui semblent dépourvues de durée. Mieux encore, il vit dans une absence de désagrément remarquable ; il pourrait aller jusqu’à prétendre que de tout moment, de toute chose, il retire une étonnante satisfaction. Tenir à nouveau entre ses doigts le manche de buis de son blaireau, sentir la propreté douce d’un oreiller de fil sous sa joue, respirer l’odeur forte et tiède des moutons à l’écurie, lire le journal, observer les mésanges bleues dont il aperçoit le nid depuis sa chambre, déambuler sur les foudres, remplir des demi-muids de blanc sec, reprendre sa place à la table de la salle à manger, regarder un vin retenu dans la transparence délicate du verre, fêter le deuxième Noël de paix, le premier passé à la maison depuis celui de 1914, tout lui apporte ce qu’il est bien forcé de nommer du contentement, même si sa réticence à l’admettre ne faiblit pas. La vie qu’il mène depuis son retour est donc agréable ? Elle est consacrée au travail au côté de son père et d’une tâche à une autre, elle réalise ses propres projets d’avenir : toujours, il a souhaité devenir cultivateur. Soit, cette vie comporte une part de loisir, mais bien différente de celle qu’il s’octroyait lorsqu’il aidait son père pendant les vacances. Le travail était alors réduit à la marge. Il restait quotidien certes, mais il se détachait sur un fond d’insouciances, de parties de pêche, de promenades à cheval, de leçons de piano, de visites données et reçues et de longs après-midi de lecture. Maintenant le travail occupe la partie majeure du temps, et de toutes ses distractions, seule subsiste la lecture bien que le plus souvent écrasée par les fatigues du jour. Et pourtant, il persiste à penser cette vie agréable. Comme s’il effectuait un voyage. Quelle extravagance tout de même, nul ne peut se transformer chez soi en un voyageur que l’agrément comblerait sans cesse, rapprochant pour lui l’aube du crépuscule, rendant les jours aussi brefs que des instants, conférant au temps la fluidité merveilleuse de la perpétuelle distraction. Ces jours sans querelles ni tourments donnent en effet la part belle à la nouveauté. Lorsqu’il se surprend en flagrant délit de satisfaction, ce qui n’exclut pas une part de ridicule il en convient, il la pense inédite. Virginale. Il reconnaît en elle le charme de la première fois. La guerre a-t-elle à ce point recréé le monde qu’il suscite désormais un perpétuel étonnement ? Ce n’est pas impossible ; la guerre l’a tenu si longtemps éloigné de sa vie qu’y revenant, il la reconnaît moins qu’il ne la découvre, ne la redécouvre… Et il n’en revient toujours pas. Peut-on être pareil à un petit enfant sans cesse ébahi à vingt-deux ans ? La question saugrenue n’en demeure pas moins légitime puisque tout lui semble neuf et tout lui convient. Il vit en somme à l’état inaugural. Il se demande souvent ce que deviendra cette forme d’initiation réussie à sa propre vie… Il est vrai qu’il a tout le temps quelque chose à faire. Rien ne le lasse ni ne le rebute ; il n’aurait pas besoin d’être là, ce matin, dans ce futur plantier, à accomplir ce travail humble et de surcroît pour les autres. Il a accepté tout de suite, tout comme il tient à soulager son père des travaux les plus ingrats ou les plus pénibles, préférant enlever seul à la fourche les mètres de vendange presque séchée dans le pressoir. Cinq jours entiers d’un travail de plus en plus éprouvant au fur et à mesure qu’il s’enfonçait et devait lever plus haut les fourchées de marc de raisin. Les terres, les vignes, la cave, le vin, les bêtes obligent à un travail multiple, à la fois changeant et répétitif, tous les matins continué. Il se pourrait que ce fût l’explication la plus plausible ; commencer ou recommencer ne lui apparaît soudain plus essentiel tant le retient l’idée de continuité. Une tâche finie appelle la suivante, les gestes demeurent les mêmes, ils sont maîtrisés et méthodiques, patients aussi. Chaque jour et ce depuis des décennies, son père poursuit le lendemain le travail de la veille tout comme s’y employaient avant lui son père et le père de son père. Tout comme Jean-Baptiste les apprend et les reproduit, les inscrit dans le même immuable sillage. La continuité des hommes, la continuité des tâches… Dans l’une et l’autre, il lui a suffi de se glisser, de prendre sa place et de tenir sa partie. Comme si de rien n’était. Comme si enfilant à nouveau sa veste de ratine, ses pantalons de coutil et son chapeau, il était tout simplement redevenu le fils. Comment douter ici que le temps ait déjà sauté par-dessus guerre et repris son cours inchangé de la même manière que le travail a retrouvé la régularité d’avant, cette imperturbable succession des tâches à accomplir ? Le travail serait le vrai vainqueur de la guerre monstrueuse, il la repousserait dans le passé et prouverait tous les jours que rien n’a changé ? Il n’est pas difficile de se bercer d’illusions, on peut sans grand effort croire ces balivernes…

On voit partout des femmes à l’ouvrage, toutes vêtues de noir ou de couleurs sombres, sarclant ici un champ de lin, émottant une parcelle, fumant une autre, y préparant ces planches de près de deux mètres de large pour y semer bientôt l’anis. Là sortent déjà de terre les blés et les avoines de printemps, l’hiver doux et humide leur a permis de pousser dru. Ici ce sont les fèves, les lentilles et les pois qui sont déjà hauts et dont les verts imposent des variations supplémentaires à la palette déjà riche des pousses, tiges et feuilles que la chaleur inattendue des derniers jours déploie. Les fleurs de pommiers et de poiriers ont déjà remplacé celles des pêchers et des cerisiers et passant en bordure d’un verger, il semble à Jean-Baptiste que l’air amène jusque dans la voiture leur parfum et tout autant la promesse de leur fruit, agrément supplémentaire l’incitant à penser à nouveau le présent et l’avenir avec une confiance réelle. Toujours lorsqu’il contemple cette succession de champs, de vignes, de fermes isolées derrière leurs massifs de buis, de petites paroisses massives, tassées autour de leur église et posées sur la croupe des collines, il retrouve cette conviction énonçant que chaque are replanté est pierre apportée à l’édifice de la paix. Il est alors tout disposé à se représenter celle-ci telle un jardin où tout grain, tout plant, toute demeure habitée, toute cabane de vigne réparée, tout pimpant clocher tient la terre éloignée de la sauvagerie, où le paysan fait œuvre d’homme civilisé. Les délicieuses impressions du printemps sous ses yeux étreignent alors sa pensée. Et tenu par elles, il extrait d’un de ses anciens cahiers de latin une traduction appropriée : natura, ce qui est en train de naître, la nature en tant que naissances et renaissances soit la victoire de la vie qui partout reprend sa place et conforte la paix. Il se méfie un peu de cette grandiloquence, mais sans aller jusqu’à la renier tant elle le réconforte, en fait le conforte dans sa vision du monde. Avril donne aux nombreux pâturages une soudaine vigueur dans laquelle les moutons dispersent leur laine crayeuse, le cheptel n’est pas encore tout à fait reconstitué, les bœufs rouges et les vaches noires et blanches sont revenus eux aussi bien qu’en tout petit nombre et partout les vignes tracent leurs répétitives rangées, leur ordre printanier que soulignent plus qu’elles ne l’interrompent les haies de noisetiers ou d’églantier…

Les occasions de festoyer n’ont pas manqué depuis trois ans. En famille d’abord, en petits comités, avec une sorte de discrétion qui se voulait respectueuse des morts. Puis, peu à peu, les trois rallonges de la table de la salle à manger sont devenues nécessaires pour vingt-quatre convives, vingt-huit en se serrant un peu. De même pour les tables estivales dressées au besoin dans l’enclos à l’ombre du marronnier. De déjeuners ou dîners en nombre réduit nous sommes tous passés à bombances ! Tout a été prétexte à dresser des tables pléthoriques. Euphrasie tombant de fatigue pour avoir si bien et souvent deux jours et une nuit durant préparé ces agapes mais fière de recevoir tant de compliments, la tendreté préservée de ses petits pois à la française, un talent incontestable, le feuilleté de ces vol-au-vent, une merveille, le fondant des gigots d’agneau, une performance, le maintien de ses terrines de brochet ou de faisans, une splendeur, ses mokas vernissés, ses paris-brest somptueux, opulents, l’éphémère résistance en bouche de sa nougatine, dureté exquise et bris d’amandes au caramel mêlés, en somme de la perfection omniprésente en cuisine et sur table, et pour les yeux et pour le palais. Un constant savoir-faire que rien ne prenait au dépourvu, une prouesse après l’autre, toujours la juste cuisson, le bon dosage, ni trop ni pas assez, une balance en perpétuel équilibre. L’apothéose du 15 août 1920, avec la famille de Paris, les cousins de Bayonne et ceux de Monestiés, la belle-famille de sa sœur Florence au complet, après la messe du matin dite par le père Alain devant la maison, un parterre de buis servant d’autel, la belle tante Delphine et sa fille Paule toutes deux ébahies devant l’arrivée des pêches melba, véritable exploit d’Euphrasie. Ce haut fait gastronomique pour de si nombreux convives et par une telle chaleur lui a valu applaudissements soutenus et exclamations louangeuses. Jean-Pierre Laumière, soudain inspiré par ces coupes, qui distribuaient au milieu des verres mi-pleins ou mi-vides et du demi-désordre de ces tables que les fromages venaient de quitter, la beauté régulière des fruits de l’été rayonnant sur de petits dômes de glace, la coiffe d’une double feuille de menthe parachevant ces délicats édifices, fit alors compliment à sa belle-sœur et sa nièce en notant combien leurs corsages et robe répétaient les couleurs de ce dessert d’exception, hasard joueur d’une longue tunique d’organdi vanille portée sur une jupe mi orangé mi rosé, chapeau ivoire rehaussé d’un ruban framboise assorti au collier fantaisie et aux chaussures de même ton pour la mère, robe de mousseline aux couleurs changeantes pour la fille, safran, feu et framboises écrasées sur teint de porcelaine et coquetterie d’un chapeau de paille auquel Jean-Baptiste avait accroché une petite branche de figuier, chacun saluant cette harmonie entre les belles parentes et le magnifique dessert, ce qui fut dûment honoré par vivats et verres en leur honneur levés. Et chez les voisins aussi la chère n’avait cessé d’être prodigue, franche, savoureuse, en quantité souvent extravagante… Les oies et les dindes rôties, les plats débordants d’écrevisses, trente douzaines ce jour-là chez Justin et Thérèse Coutil pour trente convives, une pêche miraculeuse ! Les corbeilles de curbelets, d’échaudés, de jeannots et d’oreillettes à chaque chandeleur dès la sortie de l’église, et les vingt fouaces énormes de Joseph Vieux amenées comme des princesses sur une charrette tant elles étaient nombreuses, janvier 1920, vingt fouaces pour les années vingt ! À se demander si l’on a fait autre chose depuis trois ans que se mettre à table ! La paix était d’abord la volonté éperdue de boire et manger tous ensemble, de se réjouir de l’insatiable appétit de chacun. Comme si être vivant signifiait goûter, déguster, ouvrir des bouteilles, des dizaines de bouteilles, manger et manger encore. Ou plutôt se repaître ! Oui, emplir sa panse et recommencer, être récompensé après tant de malheurs, de maigreur, de privations et de larmes. Et le jour des cochons de lait d’Angéli ! Huit cochons de lait tournant en broche devant le Café de la gare, un spectacle chauffé comme une forge et odorant comme une cuisine de restaurant ! À craindre que le train de midi et quart ne veuille plus repartir tant cette rôtisserie à ciel ouvert embaumait à la ronde ! Pierrot, redoutant de voir les passagers quitter tous à la fois le train et répétant en boucle des « boudu » et des « pardi, seront tous par l’odeur alléchés », (formulation qui aurait pu montrer à l’instituteur, M. Roux, que la récitation jamais réussie des fables par Pierrot avait néanmoins marqué cet esprit confus, imprévisible et donc étonnant) tout en secouant les doigts de sa main droite pour mieux rendre sonore l’imminence du danger ou conjurer la montée de son appréhension…

La visite de la Cave coopérative de Gaillac effectuée le dernier jour avec les sept autres fils de cultivateurs, un moment de sidération et déjà d’enthousiasme, il l’avait senti. Mais tout cela était si grand, si moderne, si extraordinaire que Paul n’avait pas dit grand-chose, sentant dans ses jambes, ses bras des élancements, des envies de mouvement, quelque chose qui le tirait vers la vie, les transformations à opérer, les vieilleries à jeter. Quatre heures et demie durant, guidés par le directeur de la cave viticole et les deux maîtres de chai, ils avaient déambulé dans les immenses caves voûtées de l’ancienne abbaye. Les cuves maçonnées et celles en bois pouvant contenir jusqu’à cinq cents hectolitres de vin chacune s’y tiennent alignées et après elles et tout aussi ordonnées, les centaines de fûts, demi-muids, barriques bordelaises, toutes impeccables, aussi bien tenues et entretenues que des princesses. Jusqu’à vingt mille hectos de vin y sont logés, assemblés, soutirés, amenés par un monte-charge au rez-de-chaussée soit sept ou huit mètres plus haut pour remplir des wagons-réservoirs ou des milliers de bouteilles, lesquelles sont étiquetées, mises en caisse et tout comme les fûts chargées sur camion et expédiées. Les presque cinq cents adhérents qui apportent non leur vendange, mais les moûts, les blancs secs déjà fermentés et les doux déjà filtrés peuvent être satisfaits et tranquilles, leur vin sera bien soigné et bien vendu. Partout, Paul voit à l’œuvre une organisation rationnelle. Après avoir remarqué que pas une saleté, pas une poussière, même pas une toile d’araignée accrochée à une voûte ne viennent atteindre à l’unité impeccable des lieux, il conclut à une splendeur, un monde qui tourne rond. Après cette visite, revenu à la Croix plantée, il a retrouvé son père dans leur cave. Il n’a pu tenir en place tant des envies monstrueuses de tout foutre en l’air dans ce fatras zigzaguaient en lui. Elles levaient en sa pensée une formidable énergie pour taper du pied contre ces seaux, cuvier d’étain ou bassines en cuivre dans lesquelles pleuraient des filtres, mijotaient des entonnoirs entourés de chiffons, ces boîtes de mèches de soufre ouvertes et laissées vides dans les trous des murs noirs comme le passé, encrassés par les décennies et les mauvaises habitudes, avec des bâtons de craie, des thermomètres cassés, des pipettes, des bouts de ficelle et de bougies, des verres sales. Il avait été pris d’un besoin de passer un gigantesque coup de balai, de faire disparaître ces restes de vendanges et de marc séchés sur place, ces rigoles vineuses qui couraient çà et là sur la terre battue puis de soulever ces muids dont l’odeur souvent aigrelette le désespère, ces barriques trop lourdes et trop vieilles pour être nettoyées selon les règles qu’il venait d’apprendre (avec des cristaux de soude ou du bisulfite de chaux et non pas seulement des feuilles de vignes fraîches ou des feuilles de pêcher). Il voulait les faire toutes rouler dehors, arracher les poutres sur lesquelles elles reposent … et pourquoi pas mettre le feu à tous ces bois rances, misérables ou les dépecer à la hache, comme un sauvage. L’image d’un Indien traversant sa pensée et y excitant encore son impuissance, il avait alors préféré sortir de la cave et aller affûter sous le hangar des piquets de châtaigner. Soit, il l’avait après coup reconnu, un usage plus utile de la hache qui en sus l’avait peu à peu calmé, effaçant en lui le déchirement entre le monde rond et parfait de la Cave coopérative et le monde vieillot, mal soigné, brinquebalant de la cave à la Croix plantée.

La presse en parle

Novembre 2025

Septembre 2025

Juin 2025

Décembre 2025